ТЕЛЕУТЫ КУЗБАССА:

ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ И ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

(Некоторые итоги этносоциального обследования 2003 года)

Поддубиков В.В., Лебедев А.М.

(В печати)

Одной из серьезных управленческих проблем,

стоящих сегодня в регионах с полиэтничным составом населения становится необходимость

сохранения этнокультурного разнообразия и традиционного уклада жизни коренных

малочисленных этносов. Успешное ее решение возможно, прежде всего, через ряд

последовательных мер, направленных на поддержание экономической основы традиционной

культуры автохтонного населения – ряда базовых отраслей практикуемого исторически

хозяйства, а как следствие – сохранение всех соответствующих социально-экономических,

обычно-правовых и культурных связей традиционных систем жизнеобеспечения.

При этом в ходе разработки проектов конкретных управленческих решений, на

стадии необходимых в данном случае предварительных этносоциальных экспертиз

и технико-экономических обоснований, основополагающее значение имеет проблема

оценки степени ориентации этносов на развитие именно традиционных элементов

хозяйства с учетом всего комплекса параметров сложившейся к настоящему времени

социально-экономической конъюнктуры региона. Для Кемеровской области последнее

обстоятельство представляется особенно важным в силу наблюдающейся неравномерности

в части включенности национальных районов в структуру общерегиональных социально-экономических

связей. Так, если значительная часть проживающего на юге Кузбасса шорского

населения, благодаря специфическим экологическим условиям и отсутствию развитой

индустриальной инфраструктуры на большей части территории Таштагольского района,

оказывается экономически во многом зависимой от комплексного по характеру,

основанного на традиционных методиках добывающего (присваивающего), хозяйства,

то места компактного проживания телеутов, локализованные в Беловском и Гурьевском

районах, попадают в индустриальную зону, что не может не сказываться на практикуемых

автохтонным населением формах хозяйства и в целом - на стратегиях экономической

адаптации к динамично меняющимся внешним социально-экономическим условиям.

Исходя из сказанного, своими задачами

авторы настоящей статьи видят следующие моменты:

• сравнительный анализ форм экономической

активности телеутского и русского этносов на предмет выявления приоритетных

направлений ориентации этнических групп на те или иные источники жизнеобеспечения

с учетом важнейших социально-экономических связей не только характерных для

собственно традиционных систем жизнеобеспечения, но и для сложившейся региональной

социально-экономической конъюнктуры

• оценку структурных параметров и,

главным образом, этнической составляющей существующей хозяйственной специализации

Источниковую базу исследования составили

материалы проведенного в январе 2003 г. этносоциального обследования населения

пп. Беково, Телеут, Улус и Шанда. С учетом специфики предметной области исследования,

а также приведенных выше задач, из числа использованных источников значительным

уровнем информативной емкости обладают сведения государственного статистического

учета населения (похозяйственные книги), а также формализованные и описательные

экспертные оценки по широкому кругу социально-экономических проблем. Для характеристики

этнической стратификации практикуемых моделей жизнеобеспечения в ходе произведенных

работ снимались, прежде всего, общие и структурные показатели занятости, безработицы

и уровня алкоголизации этнических групп, а также формализованные оценки степени

товарной ориентации традиционных отраслей практикуемого этносами хозяйственного

комплекса.

Специфика используемого круга источников

определяет необходимость применения статистических методов обработки массовых

количественных данных, применение которых позволяет оперативно получить необходимую

информацию, представленную в достаточно удобном для последующей интерпретации

виде.

Из числа статистических методик в

настоящей работе были апробированы индексный метод анализа этнической стратификации

параметров ориентации этносов на различные источники жизнеобеспечения, а также

метод построения деревьев классификации – для характеристики собственно каузальной

структуры товарной ориентации традиционных отраслей хозяйства. Особо стоит

отметить, что при статистическом анализе социально-экономических параметров

населения использовался выборочный метод, основанный на случайном отборе единиц

наблюдения . В результате отбора была образована выборка, составляющая 20%

от объема генеральной совокупности данных. Именно она и подвергалась в дальнейшем

обработке с использованием приведенных выше статистических методик.

Полученные в ходе работы результаты

позволяют на уровне предварительных рабочих гипотез отметить ряд существенных

моментов. Прежде всего, налицо существенные различия между русской и телеутской

группами в части приоритетных направлений экономической активности населения.

Так, согласно рассчитанным нами индексам ориентации (См. Табл. 1), по всем

обследованным населенным пунктам четко прослеживается ситуация, связанная

с заметным преобладанием телеутов в числе предпринимателей, где их удельный

вес значительно превышает долю представителей автохтонного этноса в общей

численности трудоспособного населения. В то же время значение аналогичного

показателя, характерного для русской группы, лишь приближается к единице,

что говорит об относительно невысокой значимости предпринимательства (как

источника пополнения семейных бюджетов) для большинства русских по национальности

жителей обследованных поселков. Кроме того, полученные при полевых работах

экспертные оценки фиксируют также отраслевую дифференциацию практикуемых форм

коммерческой деятельности, находящуюся в определенной зависимости от этнической

принадлежности лиц, занятых в сфере частного бизнеса. Было, в частности, замечено,

что в подавляющем большинстве случаев телеутские предприниматели специализируются

в области оптово-розничной торговли продуктами питания и товарами широкого

потребления. Причем официально зарегистрированы лишь некоторые из них, как

правило, владельцы местных магазинов, торговых точек и т.д., в то время как

основная часть телеутского населения, сориентированного на развитие частной

торговли, практикует ее исключительно на неофициальной основе, чаще всего

систематически осуществляя закупки мяса (в Горном Алтае) с последующей его

реализацией на черном рынке. Именно данным обстоятельством, по-видимому, и

объясняется наблюдающийся достаточно высокий уровень обеспеченности телеутских

домохозяйств грузовой автомобильной техникой. Что касается отраслевой специфики

частного предпринимательства русского населения, то по форме оно часто схоже

с нелегальной индивидуальной трудовой деятельностью в сфере услуг, строительстве,

или же грузоперевозках, имея второстепенное (вспомогательное) значение в системе

жизнеобеспечения этнической группы. Приведенная выше характеристика предпринимательской

ориентации этнических групп, в свою очередь, тесно связана со структурой занятости

представителей автохтонного и титульного этносов, главными особенностями которой

следует признать во-первых достаточную в целом степень обеспеченности населения

рабочими местами (и в пределах сельской администрации, и в ближайших городах,

и на угледобывающих предприятиях), во-вторых значительное превосходство экономически

активной части русского населения над телеутским трудоспособным контингентом

в отношении наблюдающегося уровня значимости имеющихся официальных рабочих

мест как источников жизнеобеспечения (это также отчетливо прослеживается индексным

методом – См. Таблицу 1) . Несомненно, что во всех обследованных населенных

пунктах именно постоянное трудоустройство является для значительной части

русских семей гарантией экономически стабильного существования при исключительно

подчиненной роли всех прочих практикуемых форм экономической деятельности.

О большинстве же обследованных телеутских домохозяйств этого сказать нельзя.

Анализ наблюдаемого по этническим группам уровня безработицы, стабильно более

высокого у телеутской группы (за исключением лишь п. Беково), заставляет лишь

убедиться в справедливости всех сделанных нами предположений относительно

определенным образом этнически детерминированной стратификации занятости.

При этом нет никаких оснований полагать, что автохтонный этнос оказывается

в менее благополучной социальной ситуации, проявляя ощутимо меньшую степень

обеспеченности постоянными рабочими местами, острой нехватки которых, как

уже было отмечено, на всем обследованном пространстве не наблюдается. Напротив,

по-видимому, мы имеем дело со свойственной для большинства телеутских семей,

особой стратегией жизнеобеспечения, выработанной в процессе адаптации населения

к существующим внешним социально-экономическим связям и ориентированной, в

первую очередь, на включение в структуру торговых отношений общерегионального,

а в ряде случаев и межрегионального уровня. Очевидно, что в случае наличия

благоприятной конъюнктуры на рынке и, как следствие, успешного развития частной

торговли, последняя вполне способна, не только выступать в качестве реальной

альтернативной формы занятости, но и обеспечивать, по крайней мере, минимально

необходимый прожиточный уровень весьма внушительной части автохтонного населения.

В качестве промежуточного вывода относительно

вскрытой специфики этнической стратификации основных социально-экономических

параметров практикуемых этносами систем жизнеобеспечения необходимо констатировать

достаточно явный характер обнаруженных различий в части приоритетных направлений

ориентации этнических групп на отдельные формы экономической активности, так

или иначе связанные с включением местной сельской экономики (или же отдельных

ее составляющих) в структуру более широких общерегиональных экономических

связей.

В совершенно ином состоянии сегодня

оказываются именно традиционные элементы системы жизнеобеспечения автохтонного

этноса, которые уже не обнаруживают серьезных этнически детерминированных

вариаций и, по основным своим показателям, находятся приблизительно на одном

уровне развития как у телеутских, так и у русских семей. Последний тезис находит

свое подтверждение при анализе уровня традиционной хозяйственной специализации

телеутов, в рамках которой максимально интенсивно должна развиваться скотоводческая

отрасль индивидуального хозяйства семей.

Приведенные нами описательные статистики

по параметрам экономической мощности приусадебного хозяйства телеутских и

русских семей не позволяют говорить о наличии значительных между ними различий

ни по видовому составу скота, ни по средним размерам его поголовья. Принимая

во внимание ряд отмеченных в ходе экспедиционных работ неточностей заложенных

в похозяйственных книгах сведений о видовом и численном составе скота в индивидуальных

хозяйствах семей, нами, в целях уточнения данных, привлекались соответствующие

экспертные оценки. Однако, даже любого рода допустимые поправки в сторону

увеличения количественных параметров мощности приусадебного комплекса не позволяют

признать ее достаточной для констатации сохранения телеутами традиционной

хозяйственной специализации, которая составляла бы в настоящее время экономическую

базу всей практикуемой автохтонным населением системы жизнеобеспечения, отличной

от свойственной русскому этносу. Отсутствие этнических вариаций в уровне развития

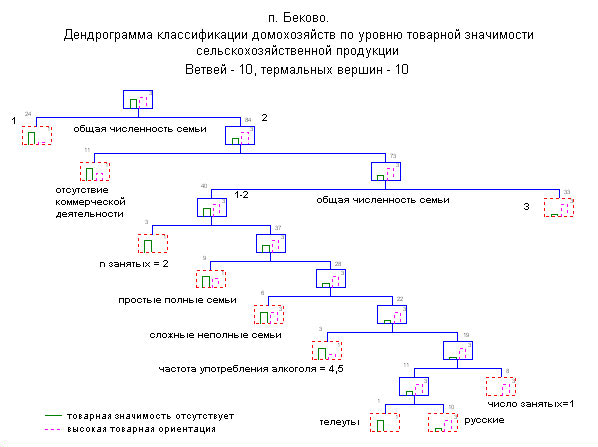

приусадебного комплекса вскрывается также через характеристику каузальной

структуры уровня товарной значимости сельскохозяйственной продукции. Методом

построения дендрограммы статистической классификации по выборочной совокупности

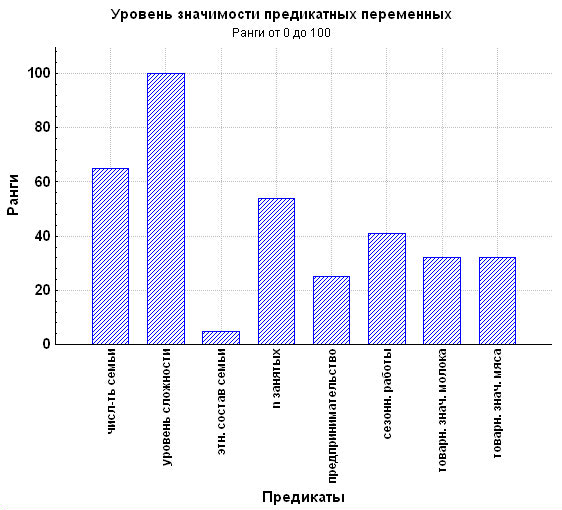

данных (См. Рисунок) нами было установлено, что, к примеру, для населения

п. Беково среди причин, так или иначе определяющих степень ориентации семей

на производство товарной продукции скотоводства (мясо и молочные продукты)

этнический состав домохозяйства имеет максимально низкую значимость, в то

время как определяющими являются тип семьи по сложности, общая ее численность,

а также количество работающих членов семьи (См. на рисунке гистограмму уровня

значимости предикатных переменных). При этом использованная методика позволяет

также определить наиболее часто встречаемые комбинации параметров, необходимых

для отнесения домохозяйств к группе практикующих товарное производство продукции

скотоводства. Согласно полученным результатам, таковыми чаще всего являются

(на рисунке такие случаи изображены в виде термальных вершин, обозначенных

пунктирной линией и помеченных цифрой «3»):

• семьи, практикующие предпринимательскую

деятельность, с общей численностью 3 человека;

• сложные неполные семьи с общей численностью

более 3 человек, с одним или более двух официально трудоустроенных членов

семьи;

• простые неполные или сложные полные

семьи общей численностью более 3 человек, с низким / средним уровнем употребления

алкоголя, с одним членом семьи, имеющим постоянное рабочее место;

• русские по этническому составу простые

неполные или сложные полные семьи общей численностью более 3 человек, с низким

/ средним уровнем употребления алкоголя, с одним или более двух официально

трудоустроенных членов семьи.

Рассмотрев в настоящей работе некоторые

аспекты жизнеобеспечения автохтонного и русского этносов, авторы считают важным

отметить, что характер существующих во всех обследованных населенных пунктах

социально-экономических связей в целом близок к состоянию смешанной экономики,

предполагающей во-первых отсутствие жестких этнических различий в части традиционных

для этносов форм хозяйственной специализации, а во-вторых – высокий уровень

значимости для всех этнических групп (с различного рода вариациями) источников

жизнеобеспечения, отсутствовавших в собственно традиционной культуре автохтонного

населения и относящихся условно к структуре внешних (общерегиональных, межрегиональных

и т.д.) социально-экономических связей. Наблюдающийся высокий уровень включенности

телеутского этноса в эти связи должен способствовать постоянному изменению

и самих традиций жизнеобеспечения в соответствии с темпами социально-экономического

развития региона. Самым ближайшим следствием из сказанного с практической

точки зрения может быть необходимость ориентации при проектировании каких-либо

управленческих решений, затрагивающих экономические основы систем жизнеобеспечения

автохтонного этноса, не только на знание особенностей его традиционной культуры,

но и на детальное изучение всей совокупности современных этносоциальных проблем,

решение которых невозможно только посредством возрождения традиций производства

и потребления.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Таблица 1. Индексация социально-экономических параметров ориентации систем жизнеобеспечения русского и телеутского населения.

Параметры |

телеуты |

русские |

П.

Беково |

||

| Индексация безработицы | 0,6 |

0,9 |

| Индексация предпринимательской ориентации | 1,1 |

0,7 |

| Индексация занятости | 0,9 |

1,0 |

П.

Телеут |

||

| Индексация безработицы | 1,0 |

0,8 |

| Индексация предпринимательской ориентации | 1,3 |

0,7 |

| Индексация занятости | 0,8 |

1,0 |

П.

Улус (с. Заречное) |

||

| Индексация безработицы | 1,0 |

0,9 |

| Индексация предпринимательской ориентации | 1,3 |

0,7 |

| Индексация занятости | 0,9 |

1,0 |

П.

Шанда |

||

| Индексация безработицы | 1,0 |

0,7 |

| Индексация предпринимательской ориентации | 0,7 |

0,3 |

| Индексация занятости | 0,9 |

1,1 |

Рисунок1.

Рисунок 2.