К ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

В НАЦИОНАЛЬНЫХ РАЙОНАХ ЮГА КУЗБАССА.

Усть-Колзасская сельская администрация Таштагольского

района Кемеровской области.

Поддубиков В.В.

(Выходные данные: Кузбасский Родовед. Вып. II, - Кемерово,

2002. С. 76-85)

Будучи достаточно яркими маркерами

эффективности курса государственной национальной политики и отчетливо отражая

специфику воспроизводства этнических групп, протекающие в национальных районах

демографические процессы в настоящее время заслуживают особого внимания исследователей.

Во многом это определено повышающимся интересом управленческих структур к

проблемам автохтонных этносов и все более возрастающей потребностью в разработке

технико-экономических обоснований различного рода управленческих решений в

области определения стратегий развития коренных малочисленных этносов.

На юге Кемеровской области, в местах

проживания автохтонного этноса (шорцев), группой этносоциального мониторинга

КЛАЭ ИАиЭТ СО РАН-КемГУ на протяжении последних десяти лет систематически

проводятся комплексные обследования, в качестве одной из своих задач подразумевающие

анализ демографических структур как шорской, так и русской этнических групп.

В настоящей статье приводится характеристика современной этнодемографической

ситуации на территории Усть-Колзасской сельской администрации, отличающейся

полиэтничным составом населения, сконцентрированного в пп. Мрассу и Камзас.

При этом источниковую базу проведенного исследования составила, прежде всего,

текущая документация сельской администрации, включающая материалы первичного

статистического учета населения за 1997-2001 гг. Наибольшей степенью информативной

емкости с точки зрения предметной области настоящей статьи из всех привлеченных

источников обладают похозяйственные книги, содержащие сгруппированную по семьям

информацию о половозрастном составе населения, уровне занятости трудоспособных

лиц, а так же экономической мощности индивидуального приусадебного хозяйства.

В целом сложившаяся в пределах обследованного

полигона демографическая ситуация по основным показателям как естественного

движения населения (См. таблицу 1), так и его миграций

(См. Рис. 2) может быть охарактеризована как критическая.

Налицо устойчивые тенденции регресса возрастной структуры населения, приводящие

к постепенному его вымиранию.

Прежде всего, исходя из принятой в демографической науке шкалы для оценки

степени старения населения (по величине соотношения в структуре населения

долей стариков и детей), можно оценить характерный для пп. Мрассу и Камзас

общий уровень старения как демографическую старость второй (максимальной)

степени при удельном весе детей до 14 лет равном 12,5%, а стариков (старше

60 лет) - соответственно - 24,5%. Данная ситуация фактически отражает существенное

(двух кратное) превосходство размеров постоянного пополнения числа лиц пожилого

возраста за счет предстарческих возрастов над показателями роста численности

молодежи за счет рождаемости. При этом наблюдаемые в настоящее время максимальные

темпы старения населения обследуемых поселков не были столь высоки еще в 1994

г., когда в ходе проведенной здесь группой этносоциального мониторинга КЛАЭ

ИАиЭт СО РАН экспертизы общий уровень старения населения по Усть-Колзасской

с /а был охарактеризован как демографическая старость первой степени, что

предполагает наличие наряду с высоким удельным весом стариков (не менее 12

%) также и значительную величину доли детей до 14 лет (не менее 25 %) в общей

численности населения. Исходя из этого, есть все основания констатировать

произошедшее за минувшие 7 лет ощутимое увеличение степени интенсивности регрессивных

демографических процессов, затрагивающих возрастную структуру населения и,

как видно, выходящих по современному срезу на качественно иной уровень своего

развития.

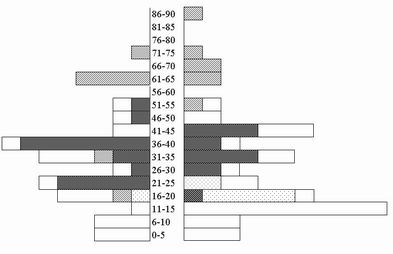

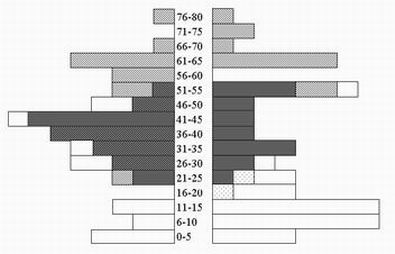

Однако на общем фоне существенной

интенсификации процессов деградации возрастной структуры населения имеются

и определенные их этнические вариации. Так, при сопоставлении числа стариков

и детей по этническим группам семей пп. Мрассу и Камзас, прежде всего, выяснилось,

что в самом критическом положении на сегодняшний день находится именно русская

группа, уровень старения которой может быть определен как демографическая

старость первой степени, в то время как шорское население и проживающие здесь

иные этносы оказываются в целом более “молодыми” и на данный момент находятся

лишь на стадии собственно старения (второй степени). Однако сказанное отнюдь

не указывает на более благополучную для автохтонного этноса демографическую

ситуацию в целом, нежели для русского населения. Это отчетливо видно при анализе

рассчитанных по этническим группам коэффициентов рождаемости, смертности и

естественного прироста (См. Таблицу 1.), отражающих специфические

для различных этносов тенденции развития их демографической структуры.

Характерный для всех этнических групп

отрицательный прирост населения максимальной абсолютной величины достигает

именно у шорцев, что обеспечивается главным образом высокой смертностью (коэффициент

в 1,5 раза превышает аналогичный показатель, рассчитанный по русской группе,

означает факт 6-7 смертей, приходящихся на 100 человек). При значительном

(по сравнению с русским населением) уровне рождаемости (3-4 младенца на 100

человек) в определенной мере это «омолаживает» шорское население, не снимая,

тем не менее, проблемы его воспроизводства, на данный момент невозможного

в полной мере в силу существенного дисбаланса показателей смертности и рождаемости

в пользу первого. Кроме того, феномен сравнительной «молодости» (по отношению

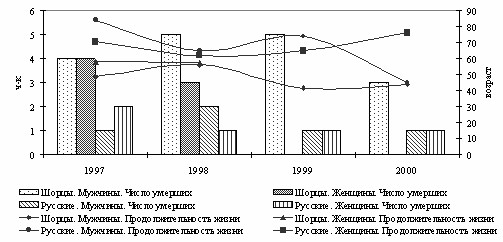

к русской группе) шорского населения во многом объясняется и присущим ему

на протяжении 1997-2000 гг. низким уровнем средней продолжительности жизни

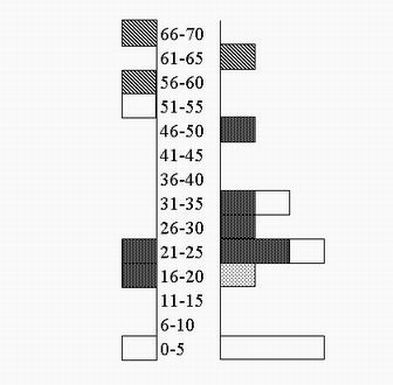

(См. Рис. 1), как правило, не выходящим за рамки 45-50

лет, который при значительном числе смертей за год (как минимум вдвое превышающем

показатели смертности русских) способствует снижению размеров ежегодного пополнения

старческих возрастов, что и определяет относительно низкий удельный вес стариков

в демографической пирамиде шорцев (См. Таблицу 3). Таким

образом, свойственный шорской группе невысокий для пп. Мрассу и Камзас уровень

старения скорее отражает не демографическое ее здоровье, а латентные процессы

интенсивного вымирания автохтонного этноса, обусловленные, по-видимому, крайне

неблагополучной социально-экономической ситуацией. В пользу последнего тезиса

свидетельствуют и значительно участившиеся в последние годы случаи суицида,

наибольшее распространение получившие именно в среде трудоспособной части

мужского шорского населения и, согласно имеющимся экспертным оценкам, достаточно

тесно увязанные с высоким в целом уровнем ориентации шорских семей на употребление

алкоголя.

Что касается русского населения, то,

в отличие от шорского, оно характеризуется, прежде всего, гораздо более низкой

рождаемостью (1-2 новорожденных на 100 жителей) при умеренных показателях

смертности (4 умерших на 100 человек), а так же большей продолжительностью

жизни в 1997-1999 гг., что определяет некоторое повышение (хоть и не столь

значительное) естественного прироста, не выходящего, однако, на уровень положительных

значений и в целом отражающего регрессивный характер развития демографической

структуры. Наблюдающееся же существенное (2-х кратное) превосходство русской

группы над шорским населением в части имеющегося потенциала рождаемости (коэффициент

фертильности) равного 4-м младенцам на 10 женщин 15-45 лет (у шорцев соответственно

- 1-2 новорожденных) объясняется скорее невысокой долей в структуре русского

населения женщин детородного возраста (при сравнительно небольшом количестве

детей до 5 лет - См. Таблицу 3), чем повышенными их репродуктивными

установками в условиях наблюдающегося в настоящее время острого социально-экономического

кризиса. Последние, по-видимому, все же сегодня более высоки именно у шорской

группы, в пользу чего свидетельствуют и полученные в ходе экспедиционных работ

экспертные оценки медицинских работников поселкового ФАП и руководителей сельской

администрации.

Полученные показатели удельного веса

иждивенцев также отражают имеющиеся этнические вариации возрастной структуры

населения и в целом соответствуют охарактеризованным выше особенностям естественного

движения этнических групп. Коэффициент иждивенцев максимальных по сельской

администрации значений достигает у русской группы, что главным образом является

прямым следствием относительно стабильных показателей средней продолжительности

жизни и значительной доли стариков в структуре русского населения (26,6 %).

Однако, у русской группы, не смотря на исключительно низкий коэффициент рождаемости,

рассчитанный по 2001г., наблюдается и наиболее высокие по полигону показатели

удельного веса детей до 15 лет (14,4 %), что, вероятно, указывает на совершенно

не свойственный в целом русскому населению в предшествовавшие полтора десятилетия

низкий уровень рождаемости, характерный исключительно для сложившейся в настоящее

время кризисной демографической ситуации.

Приведенные количественные характеристики

демографической структуры этнических групп по срезу 2001 г. позволяют не только

характеризовать протекающие на территории Усть-Колзасской сельской администрации

демографические процессы как депопуляционные для всех проживающих здесь этносов,

но и выделить две этнически определенные стратегии их преодоления:

• «шорская» - при свойственном ей

высоким уровне смертности и низкой продолжительности жизни, реагирует на ухудшение

демографической ситуации, главным образом, посредством повышенной (по сравнению

с русским населением) рождаемостью, что в некоторой степени способствует заметному

преобладанию в демографической пирамиде молодых возрастов, которые, однако,

существенно доминируют и в числе умерших за учетный период (1997-2001 гг.),

с одной стороны еще более сокращая возможную численность лиц пожилого возраста,

а с другой - безусловно, снижая воспроизводственный потенциал этнической группы.

• «русская» - при умеренных показателях

естественного движения населения в настоящее время более сориентирована на

увеличение продолжительности жизни, чем на расширенное воспроизводство. При

этом имеющийся потенциал рождаемости все же позволяет предполагать возможность

преломления существующей кризисной демографической ситуации при определенном

улучшении социально-экономических условий.

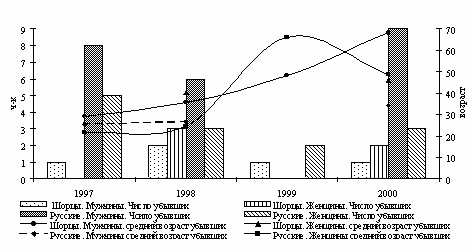

Для наиболее полной характеристики

сложившейся ситуации в пп. Мрассу и Камзас необходим учет не только показателей

естественного движения населения, но и его миграционной активности (См. Рис.

2). В этой связи проведенный нами анализ динамики численности за учетный

период (1997-2001 гг.) и половозрастного состава убывших, а также основных

причин выбытия отражает ряд существенных моментов:

1. Максимально распространенной причиной

выбытия на протяжении последних 4-х лет является смена места жительства, в

большинстве случаев обусловленная ликвидацией части ранее существовавших рабочих

мест (закрытие пекарни, сокращение штата в АПУ, школе и ФАП) и вызванная необходимостью

трудоустройства населения. Об этом косвенно свидетельствует и тенденция преобладания

(до 2000 г.) в числе выбывших за пределы сельской администрации лиц трудоспособного

возраста, практически сведенная на нет лишь в 1999-2000 гг., по-видимому,

в связи с наметившейся в это время некоторой стабилизацией работы приискового

золотодобывающего участка № 310 прииска «Алтайский», в значительной мере обеспечивающего

занятость жителей поселка Мрассу.

2. Подобная зависимость между уровнем

занятости и миграционной активности, как видно, в наибольшей степени присуща

русскому населению (являющемуся абсолютным лидером среди убывших на постоянное

место жительства), что обусловлено, прежде всего, его значительной ориентированностью

на занятие рабочих мест с целью получения относительно стабильного дохода

в виде заработной платы. Последний тезис получает свое подтверждение при анализе

индексации занятости в разрезе этнических групп (См. Таблицу

2). Рассчитанные при этом индексы отражают ситуацию существенного превосходства

русской группы над автохтонным этносом в части наблюдаемого уровня обеспеченности

рабочими местами. Исходя из этого, есть все основания считать, что в периоды

сокращения числа рабочих мест в самом затруднительном положении, по-видимому,

оказывались русские семьи, многие из которых и вынуждены были сменить место

жительство, в то время как шорское население, отличающееся достаточно высоким

уровнем промысловой ориентации, ощутимые поступления в семейные бюджеты традиционно

получало от реализации продукции промыслов и не мигрировало за пределы сельской

администрации столь интенсивно. Несомненно, все это, так или иначе, отразилось

на сложившейся в настоящее время этнодемографической ситуации.

3. Выбытие трудоспособного населения

к новому месту жительства может быт отнесено к числу значимых факторов ухудшения

демографической ситуации только по отношению к русской группе. Для шорского

же населения его таковым признать невозможно в силу незначительной в целом

доли выбывших лиц трудоспособного возраста от общей численности шорцев, что

заставляет считать важнейшим направлением деградации возрастной структуры

автохтонного этноса именно регрессивные тенденции естественного его движения,

а не миграционные процессы.

Ретроспективный анализ протекавших

в обследуемом районе в течение всего 20 столетия и отчасти определивших современную

демографическую ситуацию миграционных процессов показывает их достаточно тесную

взаимосвязь с регрессивными тенденциями изменения социально-экономической

конъюнктуры. Сфера управления Усть-Колзасского сельского совета за весь период

его существования претерпевала значительные изменения. В 1929 г. он входил

в состав Усть-Кобырзинского аймака и объединял население 13 населенных пунктов

(ГАКО, ФР-64, оп. 2, д. 76, л. 20) с преобладающей долей шорского населения

(299 дворов против 184 русских). В 30-е гг., в процессе начавшегося здесь

колхозного строительства, численность населения значительно возросла за счет

мигрантов из Хакассии и Алтайского края. В конце 40-х - начале 50-х гг. сельсовет

уже включал 16 населенных пунктов, объединяющих 632 двора (максимальные показатели).

При этом в его пределах наблюдалось отчетливое обозначение 2-х административно-территориальных

центров - пп. Мрассу и Камзас - в которых располагались управления 2-х крупнейших

производственных золотоприисковых участков. Массовый же отток населения (преимущественно

русского) начался уже с 60-х гг. и был вызван, прежде всего, упразднением

колхозов, что к 70-м гг. привело к почти двадцати процентному сокращению численности

населения, которая на данном уровне и оставалась до середины 80-х гг. Очередная

волна массовых миграций, спровоцированных ликвидацией драги в районе п. Камзас,

наблюдалась к началу 90-х гг. и привела к исчезновению ряда мелких поселков,

а также наметившейся концентрации населения в п. Мрассу. В середине же 90-х

гг. в силу наблюдавшегося тогда кризиса золотодобычи и временного закрытия

производственного участка «Мрассу» значительная часть населения мигрировала

преимущественно за пределы сельского совета. В конечном итоге в настоящее

время на территории Усть-Колзасской сельской администрации находится только

два населенных пункта: п. Мрассу (90 дворов) и п. Камзас (6 дворов), причем

в последнем проживают главным образом штатные охотники ТКПХ, многие из которых

не находятся здесь постоянно, приезжая лишь на период подготовки к промысловому

сезону.

Приведенный выше анализ сложившейся

в настоящее время на территории Усть-Колзасской сельской администрации этнодемографической

ситуации позволяет в качестве заключения отметить ряд существенных моментов:

1. достаточно высокий уровень интенсивности

наблюдающихся процессов регресса половозрастной структуры населения, в значительной

степени охватывающих все проживающие здесь этносы (при определенных, однако,

этнических вариациях в части практикуемых форм преодоления демографического

кризиса)

2. наличие значительной тесноты взаимосвязей

между тенденциями демографического и социально-экономического регресса, определяющих

необходимость принятия ряда неотложных мер по поддержанию поселковой инфраструктуры

и сохранению стремительно в последнее время сокращающихся рабочих мест

3. обусловленную существенной остротой

охарактеризованных в настоящей статье этнодемографических проблем необходимость

организации непрерывного мониторинга протекающих в национальных районах юга

Кузбасса демографических процессов с привлечением не только материалов, относящихся

к современному периоду, но и отложившихся Государственном архиве Кемеровской

области массовых статистических данных (главным образом материалов переписей

населения), позволяющих осуществлять ретроспективный анализ демографической

структуры автохтонного и титульного этносов, что могло бы способствовать наилучшему

пониманию механизмов их адаптации к динамически изменяющимся социально-экономическим,

экологическим и политическим условиям.

ЛИТЕРАТУРА: