РОДОВАЯ СТРУКТУРА И ПОЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ АВТОХТОННОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРНОЙ ШОРИИ В НАЧАЛЕ ХХ В.

Поддубиков В.В.

На сегодняшний день особую актуальность

приобрела проблема ретроспективного историко-этнологического исследования традиционно

практиковавшихся форм хозяйства и характера поземельных отношений автохтонного

населения Горной Шории. Во многом это связано с рядом стоящих на данный момент

перед региональными органами государственной власти практических задач, связанных

с разработкой программ социально-экономического развития национальных районов

юга Кузбасса и особенно с проблемой развертывания в пределах Шорского Национального

Природного Парка территорий традиционного природопользования. Принимаемым в

этом отношении управленческим решениям, на наш взгляд, должна предшествовать

стадия выработки научно обоснованных подходов к решению соответствующих проблем.

Перовоочередными при этом так или иначе являются вопросы определения круга пользователей

этническими территориями и их юридического статуса, формулировки принципов и

методов отведения автохтонному населению территорий, необходимых для ведения

традиционных форм хозяйства при сохранении оптимального природоохранного режима

и механизмов осуществления государственного контроля за природопользованием

в национальных районах. Для их квалифицированного решения необходим учет не

только реалий сложившейся в настоящее время ситуации, но также и этнической

специфики традиционных систем жизнеобеспечения автохтонного населения в части

природопользования и регуляции поземельных отношений.

Так, уже на этапе определения субъекта

для наделения территориями традиционного природопользования возникает серьезная

проблема, заключающаяся главным образом в мотивировке того или иного варианта

ее решения. На сегодняшний день известен ряд попыток со стороны региональной

и местной администраций по возрождению т.н. «родовых общин» на территории национальных

сельских советов Таштагольского района Кемеровской области. как кооперативных

национальных объединений, ведущих комплексное хозяйство с приоритетным правом

освоения возобновляемых природных ресурсов в границах определенных зон («родовых

угодий») . При этом, «родовой» принцип, официально провозглашавшийся как в части

организации самих общин, так и при локализации территорий их хозяйственной деятельности,

на практике оказался лишь фикцией и не мог быть реализован. В результате большинство

«общин» на данный момент уже не функционируют и существуют только «на бумаге».

Однако, при дальнейшем обсуждении проблем развертывания в Горной Шории территорий

традиционного природопользования, во многом была сохранена тенденция к интерпретации

последних автохтонным населением именно как родовых угодий.

Подобное видение проблемы в значительной

мере основывается на тезисе о преобладании родового принципа в части распределения

угодий и регуляции поземельных отношений в рамках традиционной системы жизнеобеспечения,

исторически практиковавшейся шорцами.

В исследовательской литературе данная

проблема оценивается неоднозначно. Факт наличия во второй половине XIX века

системы деления автохтоноого населения на отдельные сеоки (роды) с четким определением

границ как между местами расселения последних, так и их важнеших промысловых

угодий отмечался уже современниками из числа путешественников, посетивших Горную

Шорию. Так, А.В. Адрианов отмечает, что «каждый род занимает какой-либо район

и если замешивается, врезывается в место обитания другого рода, то только отдельными

семьями… У каждого рода есть своя тайга» .

К подобным же выводам пришел и Л.П.

Потапов на основе анализа собранного им уже в первой половине ХХ века этнографического

материала . Исследователь охарактеризовал шорский род как юридическое лицо,

наделенное всей полнотой полномочий в вопросах распределения основного в условиях

Горной Шории средства производства – охотничьих и орехопромысловых угодий и

регуляции поземельных отношений как на внутриродовом уровне, так и в части размежевания

зон хозяйственного освоения с соседеними родами. При этом, представители рода,

по мнению Потапова, селились в большинстве случаев компактно на определенной

территории с отчетливо очерченными границами. Собственниками же промысловых

угодий и территорий расселения являлись все члены рода одновременно при коллективном

характере регуляции поземельных отношений внутри рода на основе норм обычного

права. Все остальное (движимое имущество) являлось собственностью отдельных

патриархальных семей (телей).

Однако, рассматривая динамику территориально-родовых

связей, автор указывал, что к концу XIX столетия они обнаруживают тенденцию

к снижению роли родовых отношений не только в вопросах распределения зон хозяйственного

освоения населения Горной Шории, но и в части организации производственных отношений

на промысле.

Кроме того, исследователь отмечал, что

проводившиеся в XVII – XIX веках попытки административного деления (на волости)

территории Горной Шории зачастую не соответствовали этническим особенностям

в части локализации районов проживания шорских родов и потому оказались не способными

оптимально решить вопросы как учета населения, так и раскладки и сбора повинностей

с автохтонного населения.

Мнение на этот счет В.М. Кимеева в общих

чертах сводится к признанию того факта, что ко времени прихода в Шорию русских

основной социально - экономической единицей, имеющей объединенную территорию

хозяйственного освоения, будущих шорцев были именно роды, что вцелом и отличало

их от лесостепных северных этнических групп Кузнецкой котоловины, у которых

подобные функции выполнялись большими семьями «телями»-осколами уже распавшихся

на тот момент родов. Выдвигаемый исследователем тезис о шорском сеоке как базовой

социально-экономической единице близкой по своей структуре к территориальному

образованию, на наш взгляд, можно признать не более, чем рабочей гипотезой,

не получающей полного подтверждения на основе использованных автором источников.

Приведенные в качестве основных аргументов сообщения путешественников и миссионеров

второй половины XIX в., свидетельствующие о том, что представители одного рода

обычно селились компактно в одном районе (чаще всего по долинам рек) еще не

доказывают, что роды имели свои четко определенные зоны освоения, так как в

большинстве случаев те же самые источники одновременно приводят и факты существенной

удаленности важнейших «родовых» промысловых угодий от мест расселения родов

, что может говорить только о разорванном характере контура зон хозяйственного

освоения родов. В этой связи, определенной корректировки с использованием качественно

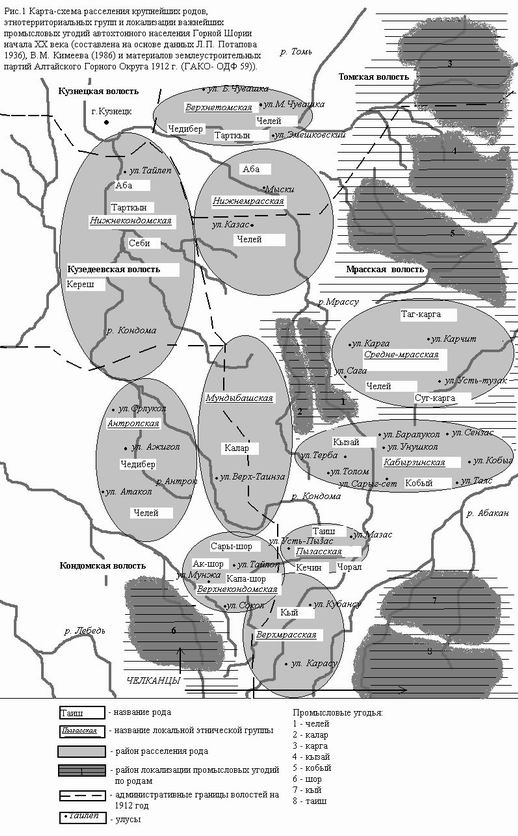

иных источников требует составленная исследователем карта-схема, отражающая

особенности локализации зон расселения и хозяйственной деятельности горношорских

сеоков и этнотерриториальных групп (См. рис.).

Иная точка зрения на проблему высказана

в монографическом и диссертационном исследованиях А.Н.Садового . Она базируеися

на признании в качестве основной социально-экономической единицы автохтонного

населения Горой Шории второй половины XIX – начала ХХ вв. не рода, а патриархальной

сложной многопоколенной семьи отцовского или братского (в отдельных случаях)

типов. Исследователь, анализируя вцелом традиционные модели систем жизнеобеспечения

коренного населения Шории, выявил их жесткую экологическую обусловленность,

совершенно не оставляющую места роду как экономической единице и не позволяющую

предполагать наличие четко определенных промысловых зон отдельных родов. Кроме

того, автор отметил традиционно характерную для Горной Шории практику проживания

отдельных семей того или иного сеока за пределами локализованных В.М.Кимеевым

на срезе ХIX-XX вв. десяти этнотерриториальных групп и дисперсный характер системы

расселения в условиях преобладания горно-таежных ландшафтов.

Спорность ряда рассмотренных вопросов

определяет необходимость дальнейшего их изучения с привлечением ранее не использовавшихся

в подобного рода исследованиях данных.

Целью настоящей статьи стал анализ родовой

структуры, системы расселения локальных этнотерриториальных групп, родов, отдельных

семей и механизмов регуляции поземельных отношений автохтонного населения Горной

Шории в конце XIX – начале ХХ веков с перспективой оценки роли родового принципа

в тардиционной системе жизнеобеспечения шорцев, в условиях преобладания черневой

тайги во многом завязанной на эксплуатацию горно-таежных ландшафтов. При этом

сформулированные выводы и рабочие гипотезы основаны на анлизе массовых статистических

данных, характеризующих состав населения улусов инородческих волостей (Мрасской,

кондомской и Томской) Кузнецкого уезда Томской губернии на 1912 год и отложившиеся

в фонде землеустроительных партий, работавших в 1912-13гг. на территории Алтайского

Горного округа .

Источник содержит поимущественные списки

по каждому населенному пункту, отражающие пофамильный состав населения, что

позволило выявить характер распределения по территории волостей как отдельных

семей (телей), так и родов (сеоков) и, расчитав их доли в составе населения

каждого из улусов, сопоставить полученные результаты с имеющимися данными В.М.

Кимеева и Л.П. Потапова о структуре расселения горношорских родов и локализации

их промысловых угодий (См. рис.).

Результаты проведенных расчетов приведены

в таблице 1.Степень их репрезентативности определяется:

1. территориальным охватом выборки (по

Мрасской волости охвачено 90% улусов, по Кондомской –100%, по Томской -100%)

2. учетом особенностей физико-географичеких

и социально-экономических характеристик районов расселения сеоков (Томская волость

в этом отношении достаточно оригинальна. Она, в отличии от остальных, локализована

на стыке изопрагм зон черневой тайги и лесостепи, гораздо более близка к важнейшим

транспортным коммуникациям и единственная имеет в составе населения русских

переселенцев, что в итоге определяет ее весьма нетипичный характер.).

В общих чертах полученные результаты

свидетельствуют об отсутствии к началу ХХ столетия у большинства шорских сеоков

четких границ территории расселения, что так или иначе должно было существенно

ослаблять и тесноту социально-экономических связей автохтонного населения, основанных

на родовом принципе. Несомненно, все это непосредственно затрагивает и вопросы,

касающиеся принципов и механизмов регуляции поземельных отношений как внутри

родов, так и на межродовом уровне. Кроме того, выделенные Л.П. Потаповым и В.М.

Кимеевым районы проживания отдельных сеоков и локальных групп, как выяснилось,

не всегда соответствуют действительности и в большинстве случаев должны считаться

в известной степени условными всилу наблюдавшегося в начале ХХ века смешанного

характера расселения (См.табл.1).

Оказалось, что полностью расселены в

пределах зон, зафиксированных современниками и Л.П. Потаповым были лишь роды

Кый, Калар, Кузен, Тарткын. Однако же, они составляли незначительные доли в

общем составе населения выделенных В.М. Кимеевым локальных этнотерриториальных

групп (Кый –14,2% в Пызасской, Тарткын и Кузен – 17,6% и 6,9% соответственно

– в Верхнетомской), за исключением сеока Калар, составлявшего 40% населения

Мундыбашской локальной группы.

Столь высокая степень консолидации данной

группы родов (хотя бы уже по территориальному принципу) в сопоставлении с весьма

незначительной их относительной долей в составе населения локальных этнотерриториальных

групп (по сравнению с другими сеоками) свидетельствует о наличии между этими

показателями зависимости средней степени тесноты (коэффициент корреляции по

всем волостям вцелом равен 0,33 при обратном характере связи . См. табл.2),

обусловленной, по-видимому, существовавшими достаточно жесткими установками

членов данных сеоков, ориентированными на совместное проживание и кооперацию

труда в процессе производственного цикла. Данное обстоятельство позволяет на

уровне рабочей гипотезы предположить существенную значимость всего комплекса

внутриродовых связей (в т.ч. и поземельных) в системе жизнеобеспечения, практиковавшейся

к началу ХХ столетия населением, входившим в данные роды, а также говорить не

только о четкой территориальной привязке районов расселения, но и о наличии

строго определенных границ родовых промысловых угодий, являющихся скорее всего

объектом коллективной собственности и распределяющихся между семьями (телями)

посредством норм обычного права .

Однако, это не означает, что зоны хозяйственного

освоения в данном случае представляли собой единые сплошные площади. Исходя

из особенностей орографических, геоботанических, фаунистических и климатических

характеристик осваиваемых природно-территориальных комплексов, позволяющих лишь

фрагментарно использовать пригодные для сельскохозяйственного освоения площади

(сенокосы и пашни) при достаточно низком уровне продуктивности последних и определяющие

неравномерное распределение по территории Горной Шории наиболее продуктивных

охотничьих и орехопромысловых угодий (зачастую совпадающих по своим границам),

можно предполагать разорванный контур зон хозяйственного освоения данных родов,

при котором отдельные сельскохозяйственные и промысловые участки могли находиться

на значительном расстоянии как друг от друга, так и от населенных пунктов.

Высокая степень консолидированности

рассматриваемых сеоков отчасти подтверждается и преобладающим у них типом населенных

пунктов (улусов), характеризующихся полным отсутствием, или незначительной долей

в составе населения представителей других родов. Однако, здесь совершенно отсутствует

тенденция к объединению в рамках одного улуса только членов одной большой многопоколенной

семьи (теля), являющаяся, по мнению, Л.П. Потапова индикатором ослабления влияния

родовых социально-экономических традиций и постепенного усиления влияния семей,

претендующих на роль главных экономических единиц в обществе, что в последствии

выражалось у ряда шорских этнотерриториальных групп в переходе от родовой формы

собственности на территории хозяйственного освоения, как основного средства

производства, к собственности семьи .

К следующей группе родов нами были отнесены

сеоки Кара-шор, Кобый, Сары-шор, Чедибер, Челей, Кечин, расселенные на территории

Горной Шории очаговым типом, большей частью (53%-93% от общей численности рода.

См. табл.1), сосредотачиваясь в границах конкретных зон (не всегда, однако,

совпадающих с выявленными в исследовательской литературе), видимо, не имевших,

как правило, четко определенных границ в условиях достаточно высокой доли представителей

этих родов в составе населения локальных этнотерриториальных групп (в среднем

– 40-50%) при дисперсном характере локализации населенных пунктов, но одновременно

имеющими и часть удаленных (подчас весьма значительно) от основного «очага»

семей, проживающих в местах расселения других сеоков.

Даже если допустить высокую степень

значимости родовых принципов в системе жизнеобеспечения и, соответственно, наличие

строго локализованных зон хозяйственного освоения с четко определенными границами

той части представителей данных сеоков, которая проживала в районах их максимальной

концентрации, то, в любом случае, неясным остается статус семей, оказавшихся

на территории «чужих» родов. По крайней мере, нет никаких оснований считать

их лишенными возможности эксплуатировать хотя бы близлежащие к населенным пунктам

сельскохозяйственные и промысловые угодья, так как при расчете параметров оисательной

статистики по показателям мощности приусадебного комплекса и промысловой ориентации

населения всех трех инородческих волостей в разрезе отдельных сеоков не выявлено

существенной стратификации (все рассмотренные группы по всем населенным пунктам

вцелом однородны вне зависимости от родовой принадлежности, коэффициенты вариации

при этом колеблются в допустимых пределах) . Это позволяет сразу отклонить вытекающую

из тезиса о повсеместном преобладании у автохтонного населения Горной Шории

родовых принципов в части землепользования и регуляции поземельных отношений

гипотезу о том, что отдельные семьи, поселившиеся на территории других родов,

должны были быть если и не полностью лишены необходимых угодий (особенно промысловых,

составлявших основу всей системы жизнеобеспечения и признающихся всеми без исключения

исследователями в качестве основного средства производства), то, по крайней

мере, иметь в этом отношении гораздо меньше возможностей, чем представители

численно преобладающего в районе их проживания сеока, считающегося в данной

местности коренным и, соответственно, обладающего всей полнотой прав в распределении

угодий. В итоге, следуя этой логике, у «пришлых» семей, скорее всего, фиксировался

бы уровень обеспеченности скотом, пашнями, доходов от промыслов, значительно

уступающий свойственному для семей, относящихся к «коренному» роду. Однако,

при анализе источника подобных тенденций не отмечается, напротив, полученные

результаты свидетельствуют об отсутствии по всем населенным пунктам со смешанным

родовым составом каких-либо различий в социально-экономическом статусе семей,

основанных на родовой принадлежности.

Преобладающим типом населенных пунктов

у рассматриваемой группы сеоков является зачастую наблюдающийся смешанный по

родовому составу их характер как на «исконно родовых» территориях, так и за

их пределами, что может служить аргументом, доказывающим низкую степень территориальной

консолидации данных сеоков, а следовательно и второстепенную роль родовых механизмов

регуляции поземельных отношений.

В этой связи, говоря о родах, члены

которых проживали на 1912 год в непосредственном соседстве в рамках одного населенного

пункта или территориальной общины с семьями, относящимися к другим сеокам, следует,

по-видимому, признать у них если не полное отсутствие, то, в любом случае, достаточно

низкий уровень значимости родовых механизмов как территориальной организации,

так и регуляции поземельных отношений и внутри рода, и на межродовом уровне.

Значительно легче допустить существование здесь не столько родовых принципов,

сколько чисто территориальных связей населения.

К отдельной группе необходимо отнести

сеоки Кызай и Карга, члены которых расселены малыми частями (не более 43% от

общей численности рода) на территории практически всех выделенных локальных

групп, не составляя ни в одной из них большинства населения. При подобном характере

расселения, существенно затрудняющем механизмы реализации родовых принципов

организации и регуляции всей совокупности социально-экономических связей вряд

ли можно предполагать наличие у данных родов и четко очерченных зон проживания

и хозяйственного освоения.

Проведенный анализ системы расселения

отдельных родов и этнотерриториальных групп автохтонного населения Горной Шории

в начале ХХ века позволяет в качестве рабочих гипотез принять ряд положений,

вносящих определенные коррективы в имеющиеся на этот счет в историографии оценки,

а также сфрмулировать некоторые предположения относительно роли родовых механизмов

в части организации и регуляции поземельных отношений как в зоне локализации

важнейших сельскохозяйственных отношений, так и в местах опромышления тайги.

Среди них наиболее существенны следующие:

1. Далеко не все горношорские роды схожи

по своей территориальной структуре и могут быть разбиты, по крайней мере, на

три группы, имеющие не только различия в характере расселения членов сеоков,

но и обусловленные ими особенности организации всего комплекса родовых социально-экономических

связей, возникающих на основе поземельных отношений.

2. По всем обследованным инородческим

волостям Кузнецкого уезда Томской губернии обнаруживается тенденция к обратной

зависимости степени территориальной концентрации представителей тех или иных

сеоков (т.е. уровня компактности расселения родов) от их численности в составе

населения локальных этнотерриториальных групп. При этом, по-видимому, именно

роды с высокой степенью концентрации могут характеризоваться как имеющие и определенные

зоны хозяйственного освоения, распределяющиеся посредством внутриродовых механизмов

среди отдельных семей рода. Сеоки же, расселенные в районах со смешанным родовым

составом населения подобных тенденций не проявляют и обнаруживают главенство

не родовых, а исключительно территориальных принципов регуляции поземельных

отношений, при которых основной экономической единицей выступает уже не род,

а большая семья отцовского или братского типа (численно такие сеоки в составе

населения Горной Шории на 1912 год значительно преобладают). Вопрос о причинах

существования подобной ситуации, не входящий в предметную область настоящей

статьи, должен быть специально изучен с привлечением источников (на данный момент

нам не доступных), содержащих прежде всего данные по состоянию возобновляемых

природных ресурсов в зонах хозяйственного освоения родов. Однако, степень тесноты

взаимосвязи между показателями численности сеоков и их концентрации в пределах

локальных групп не свидетельствует о стопроцентной их взаимной обусловленности

(модальное зачение коэффициента корреляции не достигает необходимого уровня

См. табл.2) и при дальнейших исследованиях подобного рода проблем требует учета

ряда не рассмотренных в данной статье факторов (характеристик осваеваемых природно-территориальных

комплексов, степени удаленности от транспортных коммуникаций районов расселения

сеоков, наличия или отсутствия в непосредственной близости от них переселенческих

участков и др.) с перспективой оценки силы воздействия каждого из них на существующие

системы регуляции поземельных отношений автохтонного населения.

3. Распределение выделенных групп родов

по характеру преобладающих типов населенных пунктов вцелом соответствует отмеченной

тенденции к усилению территориальной концентрации сеоков пропопрционально снижению

их численности в составе населения локальных групп, причем для родов Кый, Калар,

Тарткын, Кузен (максимально крнцентрированных) характерен однородный родовой

состав улусов, а у остальных отмечено увеличение доли представителей иных сеоков

в населенных пунктах.

4. Всем обследованным улусам свойственно

отсутствие сплошных массивов сельскохозяйственных или промысловых угодий в строго

определенных границах и повсеместно наблюдается фрагментарный характер их локализации,

что во многом было детерминировано совокупностью параметров осваиваемых ландшафтов.

Кроме того, все промысловые угодья, родов, были локализованы как минимум в двух

различных зонах. Первая из них не была существенно удалена от районов расселения

и, по-видимому, чаще всего не делились строго на семейные участки. Вторая (как

правило, более удаленная от районов расселения родов) локализовалась в зависимости

от расположения входивших в нее наиболее продуктивных охотничьих участков, являвшихся

в отдельных случаях (видимо только у превой группы сеоков) собственностью рода

и подвергавшихся распределению между семьями посредством родовых механизмов

с соблюдением границ зоны вцелом.

Таблица 1. Особенности расселения основных шорских родов и локальных этнических групп в начале ХХ века (Составлена на основе данных землеустроительных партий Алтайского Горного Округа. ОДФ-59, дд. 1-85)

Локальные

этнические группы (по В.М. Кимееву) |

роды |

% предсавителей

родов, проживающих на территории расселения локальных этнических групп |

Доля родов

в составе населения территорий расселения локальных этнических групп (%) |

1 |

2 |

3 |

4 |

| Верхнетомская | Карга |

25 |

11,9 |

Челей |

57,2 |

23,5 |

|

Кузен |

100 |

6,9 |

|

Тарткын |

100 |

17,6 |

|

Кара-шор |

80 |

9,8 |

|

| Среднемрасская | Кызай |

32,07 |

60,7 |

Кобый |

8 |

7,1 |

|

Карга |

40 |

28,6 |

|

| Кабырзинская | Кызай |

22,6 |

43,7 |

Кобый |

93,7 |

39 |

|

Карга |

10,1 |

15,6 |

|

| Мундыбашская | Чедибер |

15,4 |

38,9 |

Карга |

5 |

20 |

|

Калар (?) |

100 (?) |

40 (?) |

|

| Антропская | Карга |

20 |

23,5 |

Челей |

19,2 |

47 |

|

Сары-шор |

90 |

5,9 |

|

| Пызасская | Кызай |

28,3 |

71,4 |

Кечин |

60 |

14,2 |

|

Кый |

100 |

14,2 |

|

| Верхнекондомская | Чорал |

? |

16,7 |

Аба |

? |

17,2 |

|

Шор (общ) |

70 |

43,8 |

|

* |

? |

18,1 |

|

| Верхнемрасская

|

Кызай |

15 |

47 |

Чедибер |

53,85 |

17,6 |

|

Кечин |

Ок. 40 |

29,4 |

* - группа фамилий, не идентифицирующихся ни с одним из известных шорских родов конца XIX – начала ХХ веков.

Таблица 2 Параметры статистического анализа системы расселения автохтонного населения Горной Шории в начале ХХ века.

параметры |

общее количество семей

рода, проживающих на территории локальных этнических групп |

доля представителей

сеоков в составе населения локальных этнических групп |

| стандартное отклонение | 34,48100078 |

17,54355751 |

| среднее значение | 45,58347826 |

25,67777778 |

| коэффициент корреляции (Пирсона) | -0,336155505 |

Рисунок 1.